「資本主義社会を生き抜くには会計の知識が必須!」

と多くの経営者がおっしゃっています。

簿記はその会計の知識を学ぶのに最適な基礎教材です。

簿記とは、簡単に言うと「お金やものの出入りを記録するための方法」で、日々の取引を帳簿に記入し、最終的に決算書を作成するための一連の作業のことをいいます。

出典:経理COMPASS

僕はリベラルアーツ大学の下記の動画を見て

初めて簿記という資格を知りました。

上記動画は、簿記を学ぶことによって

- 自分のビジネス経営を上手に会計管理できる

- 他社の財務状況が分析できて投資に役立つ

- 税金の理解が早くなり手取りを残しやすくなる

といったメリットがあると解説されていたんですね。

実際に動画を見て、僕は今後の希望として

- 自分だけのビジネスを作ってみたい

- 会計を通して経営に困らないようにしたい

との思いがあったので

簿記の学習を始めてみたい思いました。

そしてコツコツと勉強していった結果

2021年2月に簿記3級に合格しました。

簿記の試験は100点中70点以上が合格ラインなのですが

結果は93点と満足のいく内容だったように思います。

今回は

簿記3級合格までの過程とその学習方法

について解説していきます。

簿記について

簿記をもう少し具体的にいうと

お金の出入りを正しく記録して経営の状態を明らかにする能力

を指します。

実際に簿記を勉強していったことで

- 仕事上での会計の基礎知識が身に付く

- 確定申告の控除に必要な貸借対照表・損益計算書が作れる

- 自分や他の事業の経営状態を判断できるようになる

といったメリットがありました。

特に確定申告では

- 自分で正しく決算書を作成できて

- 青色申告特別控除を通して節税する

ことができたのです。

確定申告で青色申告特別控除を利用するには

別途、貸借対照表・損益決算書という書類が必要なのですが

これらを作るには、事業の取引を正しく仕分けする必要があります。

この正しく仕分けをする能力が簿記の学習で身につけられます。

総じて簿記は自分の事業を運営していく上でとても役に立ちました。

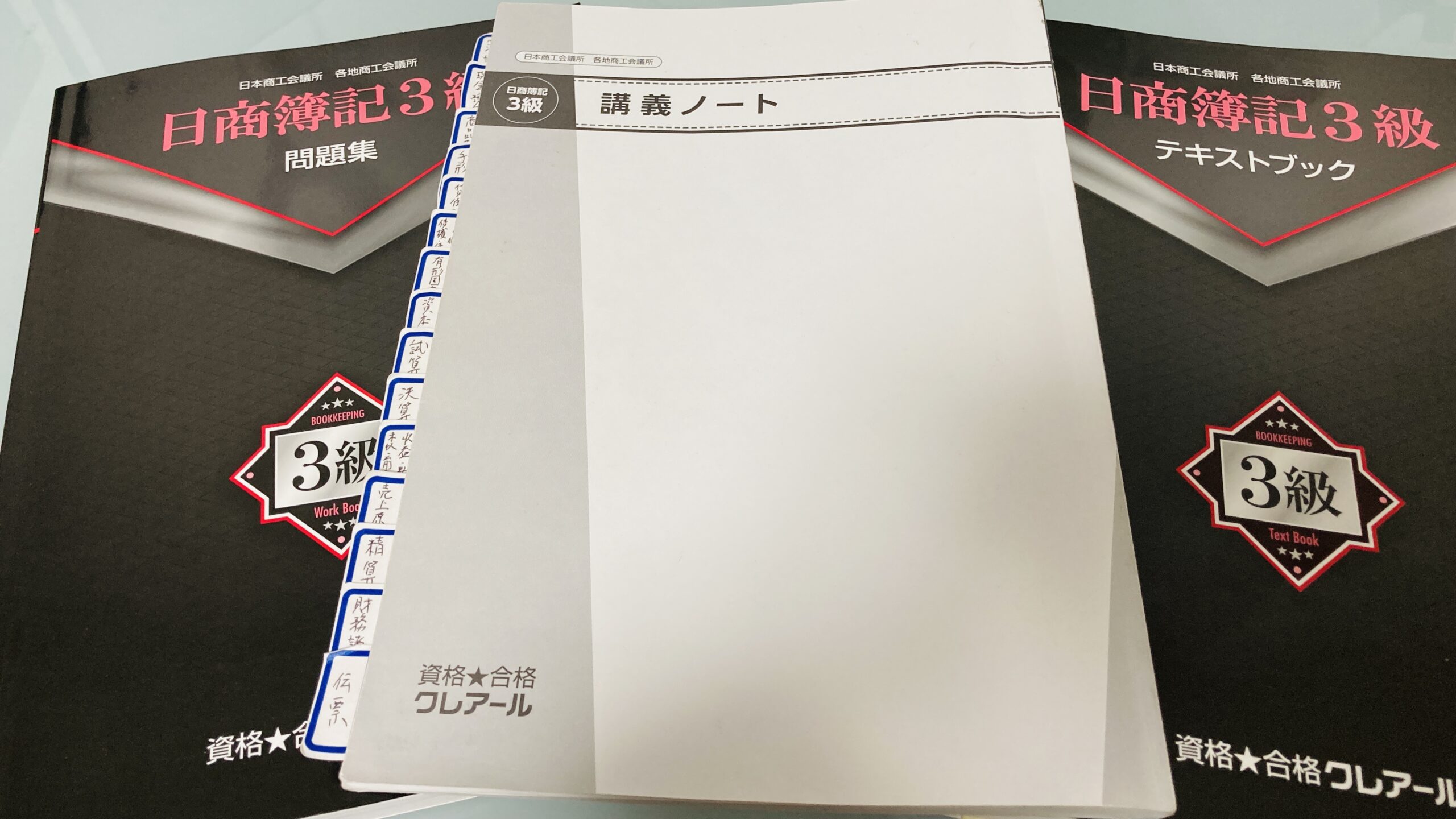

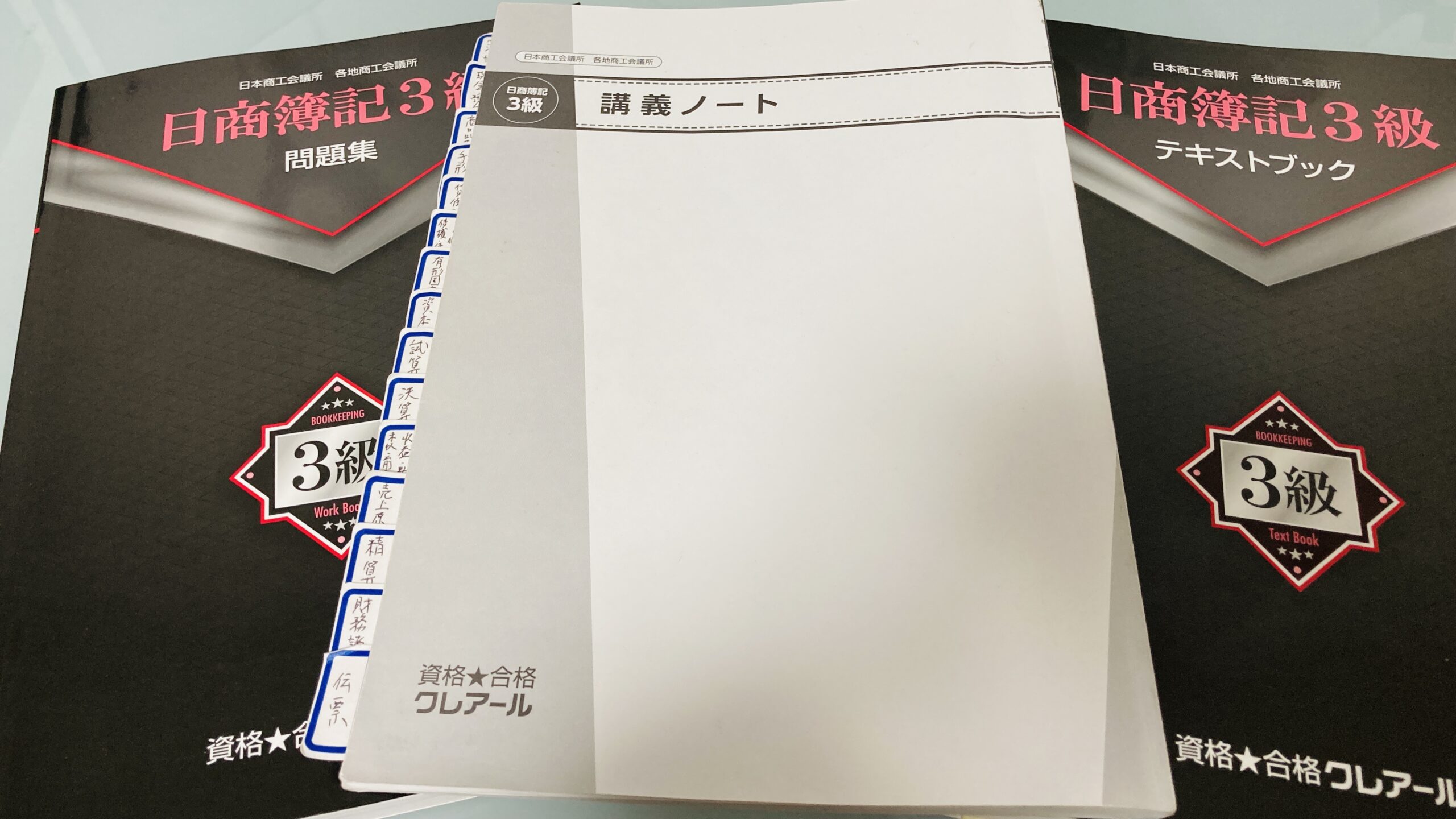

簿記学習はクレアールに申し込む

簿記の学習を始めるにあたって

クレアールを申し込みました。

クレアールは資格合格のためのWeb通信講座です。

合格実績も豊富であり、早期申し込みで料金が1万円程度。

コスパがすごかったので、すぐに申し込みを行いました。

料金をクレジットカードで精算すると、後日教材が家に郵送されます。

教材の中にWebページ設定の説明書があるので

それに従って実際にWeb講座へログインしていきます。

クレアールは実際に使ってみたところ

- PCの他にスマホ等の端末があればいつでも学習できる

- 教材が豊富なのに料金が比較的安い(問題集や5年分の過去問あり)

- 試験に不合格でも1年間の学習保証制度がある

といったメリットがありました。

そして簿記の講師をしてくれる先生の解説がわかりやすい。

kazu

kazuそしてちょっと可愛い笑

簿記3級は独学でも合格可能と言われますが

簿記は少々クセのある資格であり、正しく理解しないと

実際の事業に応用できない可能性があります。

僕は簿記の知識を通して

自分の事業に応用していきたいと思っていたため

講師の方に教えてもらうようにしました。

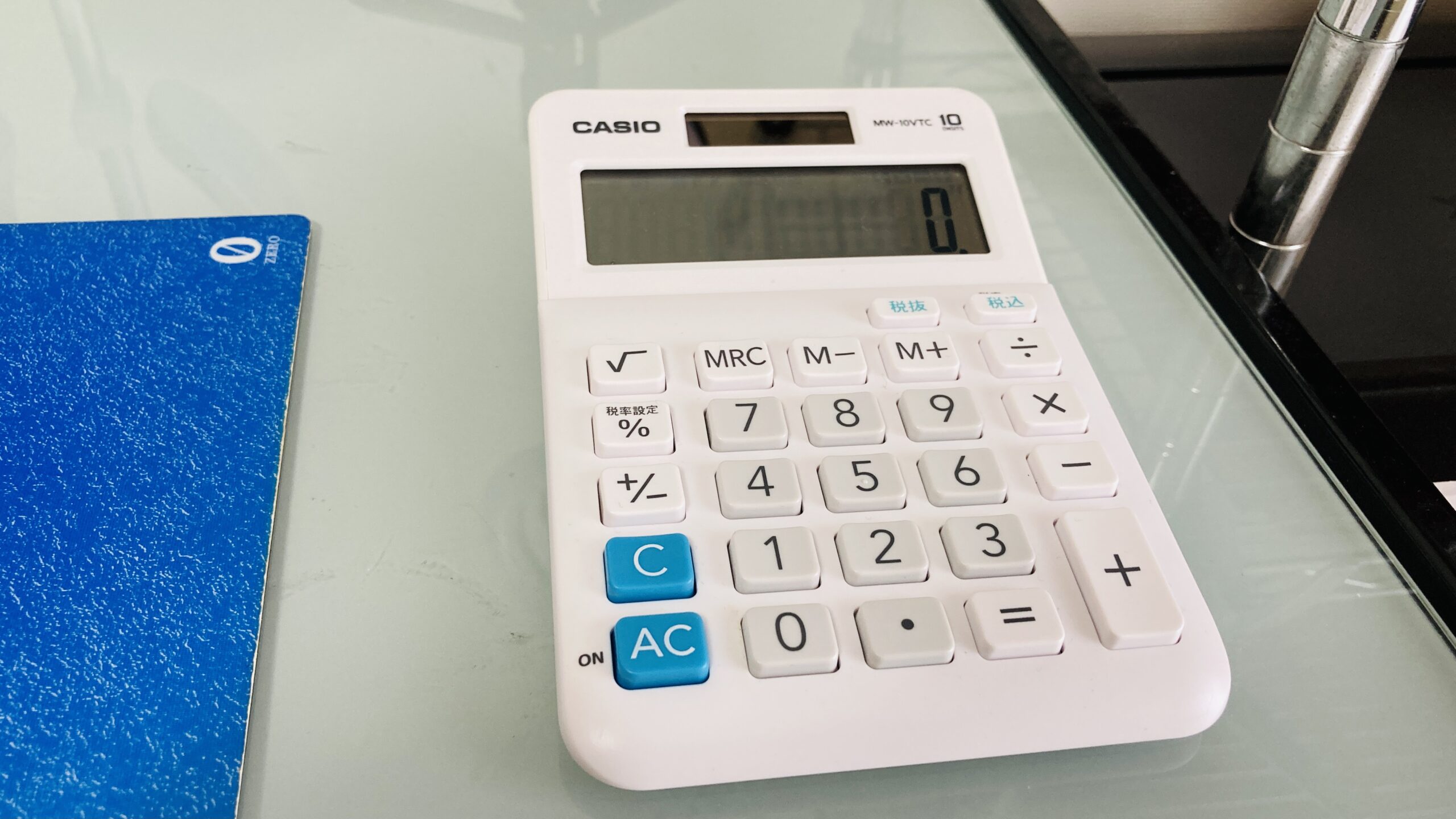

また授業を始める前に電卓の準備をお勧めします。

電卓は先生がお勧めされているものも講義内で解説されています。

家電量販店で売っていた1,000円程度の電卓でしたが

これでも簿記の試験には全く問題なかったです。

ちなみにスマホの電卓アプリを使用しても

学習は可能ですが試験では使用できません。

個別に電卓を準備しておくことをおすすめします。

ウェブ講義を受講して学習する

教材が届くと、その日から学習を開始できます。

教材は主に

- 講義ノート

- 日商簿記3級のテキストブック

- 日商簿記3級の問題集

の3つが郵送されます。

この3つの教材と簿記のウェブ講座を使って

単元に沿って学習を進めていきます。

インターネットでマイページを開くと

簿記のウェブ講義が閲覧できるようになります。

その内容ですが

- 講義は1章〜15章まである

- 講義は1単元の大体30分ごとに進められる

- 合計57単元の講義が用意されている

講義は講義ノートにあるスライドを見て

テキストブックにある例題を解いていく形で授業が進められます。

例題は講師の先生が解き方をわかりやすく解説してくれます。

ここをメモしてほしいと講師の先生が別途教えてくれるので

解説を講義ノートにまとめていきます。

ここで大事なのは

実際に電卓を使って手を動かして、自分で計算していくこと。

時間がかかっても、自分で計算して解いてみることで

簿記の知識を正しく学習できると思います。

学習が終わったら問題を解く

1日30分くらいの勉強時間を確保して、1日1単元ずつ見ていって

それを毎日続けることで

2ヶ月くらいで全ての単元を見終えることができます。

簿記の学習を網羅したら、今度は過去問を解いてみます。

クレアールの教材には5年分の過去問も付属されているので

複数の過去問を解いて、簿記資格試験に備えていきます。

どんなテストでも

高得点を取るコツは出題者の意図を汲み取ること。

過去問を何度も解くことで

次第に出題者の考え方がわかってくるようになるのです。

毎年配点の高い問題の傾向もわかってくるので

時間配分などの対策もできてくると思います。

しかし僕は実際に過去問を解いてみたのですが

なんと合格点の半数も満たない点数でした。

や…やばい…と思った笑

僕は暗記は得意な方なのですが

ここで特に感じたのは

- 簿記は講義を聞いただけでは不十分なこと

- 簿記は暗記ではなく考え方を学ぶこと

が重要だと痛感しました。

その時は試験日から1ヶ月前だったので

このままじゃ不合格になると思い

過去問を一旦中断して講義の内容をひたすら復習しました。

まずは最初に、ウェブ講座で解説された内容を復習しました。

- 講義ノートの例題をまずは自分だけで解く

- どうしてもわからない例題はウェブ講義の解説を聞く

という順番でやっていきました。

特に意識したのは

- 勘定科目の種類

- 仕分けの方法

といった簿記の基礎にあたる例題は丁寧に解いていきました。

こうして講義の内容を網羅したら

今度は5年分の過去問を何度も繰り返して解きました。

そして過去問も終わると、最後は問題集にある問題を解いて

徹底的に復習していきました。

(ちなみに模試は利用しませんでした)

何度計算しても数字が合わない時は泣きそうになりましたが

1度で一致させようとは思わず2〜3回と見直して

仕分けの見落としがないかチェックするようにしました。

受験票が届いていよいよ試験本番

試験本番数週間前になると、受験票が届きます。

そしていよいよ試験本番です。

会場は地元の短期大学内でした。

試験会場は予想以上に受験者の方々がいて

広い教室が満室になるほどでした。

簿記の資格って人気が高いんですね!

試験時間は90分で、定刻になると試験が始まります。

まずは時間のかからない設問から解いていくようにしました。

ちなみに試験はゆとりを持って解いても大丈夫。

僕の場合は問題を丁寧に解いていっても30分以上時間が余りました。

なので僕は何度も見直しを行いました。

特に精算表や財務諸表等の計算を必要とする問題は

3回くらい見直して、仕分けを一致させるようにしました。

商工会議所で合格発表

合格通知は商工会議所のホームページで確認できます。

当日になると、合格者の受験番号が掲載されます。

そこに自分の受験番号があって初めて合格となります。

僕の受験番号は掲載されていました。

合格はやっぱり嬉しかったです。

後日、合格者には合格証書が郵送されます。

このようにして僕は簿記3級の資格を取得しました。

まとめ

実際に簿記の資格学習をやってみて感じたことは

簿記はやっぱり正しく理解することが大事。

日常生活で簿記の知識が活躍した場面って結構ありました。

例えば

- 貯金を貯めやすい買い物をすること

- 投資先を正しく判断すること

- 引越しや家電購入の際に減価償却を考えること

こういった場面で簿記の知識は役に立ちます。

そして簿記の学習を通して

経営上の数字に強くなれることが最大のメリットです。

僕は後半になって焦って猛勉強しましたが

皆様はぜひコツコツと勉強を進めていくことをおすすめします。

よければ参考にしてみてください。

レッツトライ!